WIEN MUSEUM

WIEN

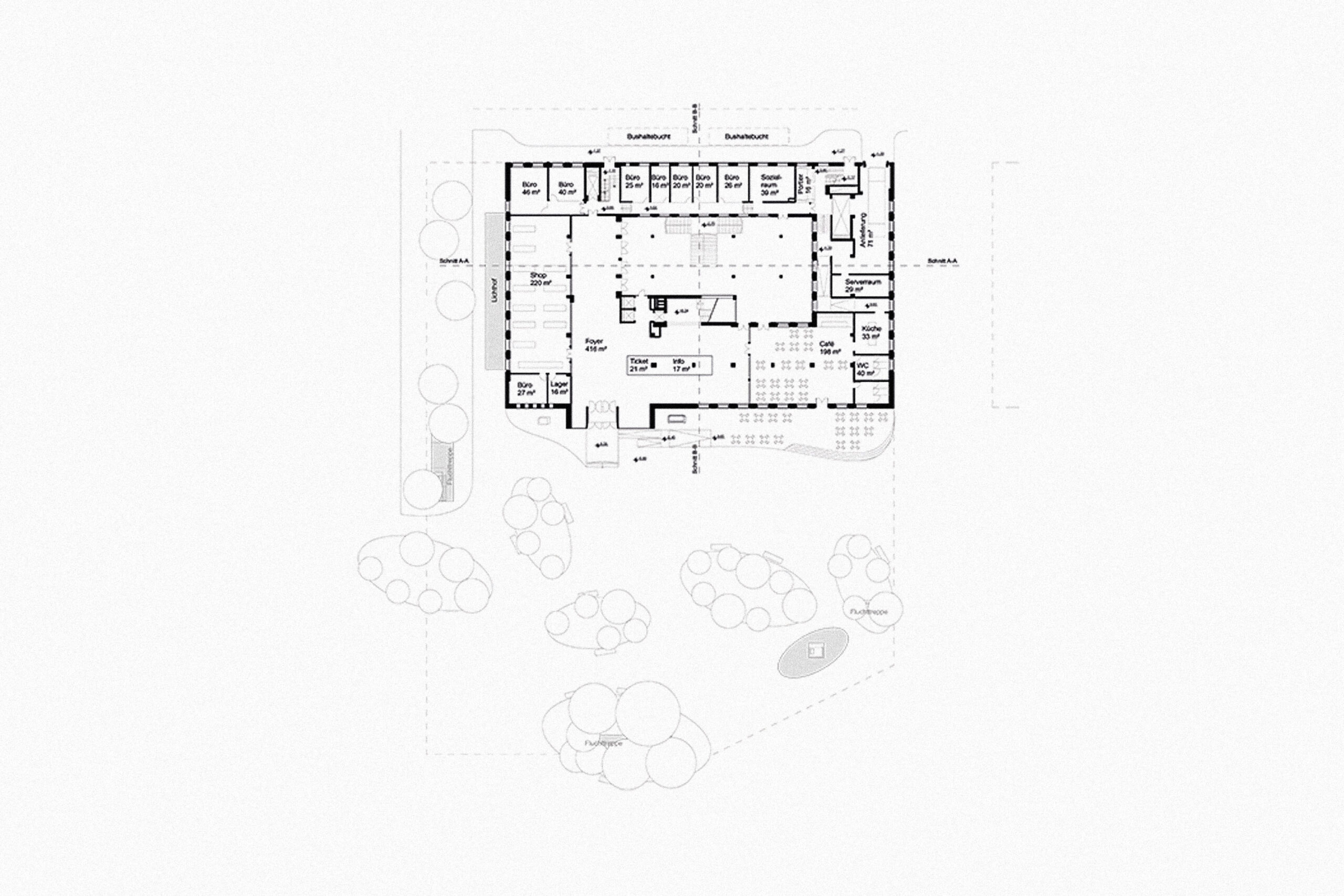

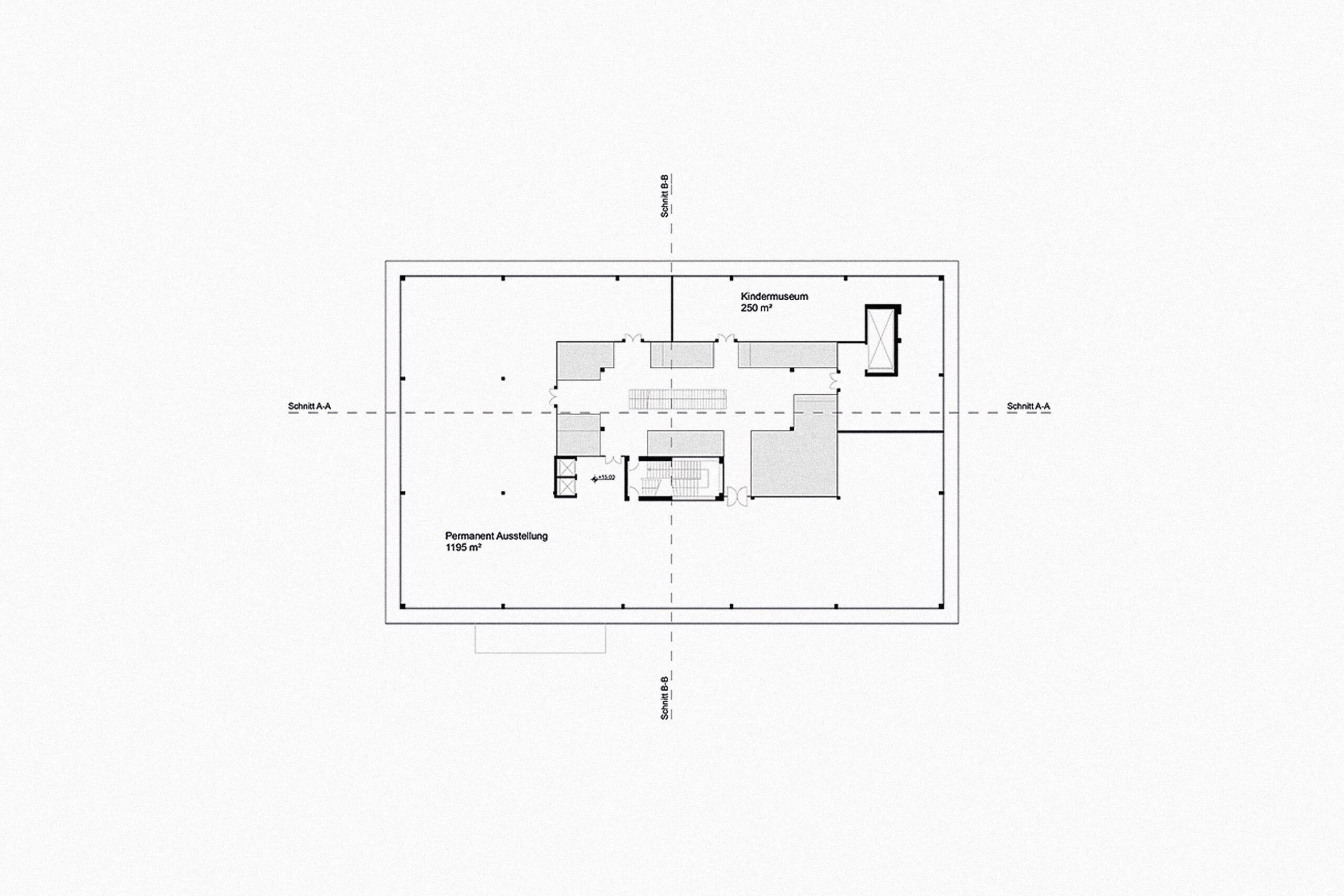

Die Entscheidung, das von Oswald Haerdtl entworfene und 1959 gebaute Wien Museum am Karlsplatz in Wien durch einen Neubau zu erweitern, fiel 2013. Mit der Sanierung, dem Umbau und der Erweiterung sollte das Wien Museum für die kommenden Jahre räumlich und funktional revitalisiert werden. Entstehen sollte ein Treffpunkt für Menschen, ein Ort im Zentrum Wiens für die Bewahrung, Ausstellung und Auseinandersetzung mit der Stadtgeschichte. Das Haus reiht sich am Karlsplatz in eine Vielzahl von Institutionen aus Kunst, Kultur, Gesellschaft und Kommunikation ein. Der Realisierungsteil des für die Revitalisierung ausgelobten Wettbewerbs umfasste den bestehenden „Haerdtl-Bau“ des Wien Museums und einen Teil des Karlsplatzes. Der Ideenteil umfasste zusätzlich das „Winterthur-Gebäude“, ein Bürogebäude zwischen Wien Museum und Karlskirche.

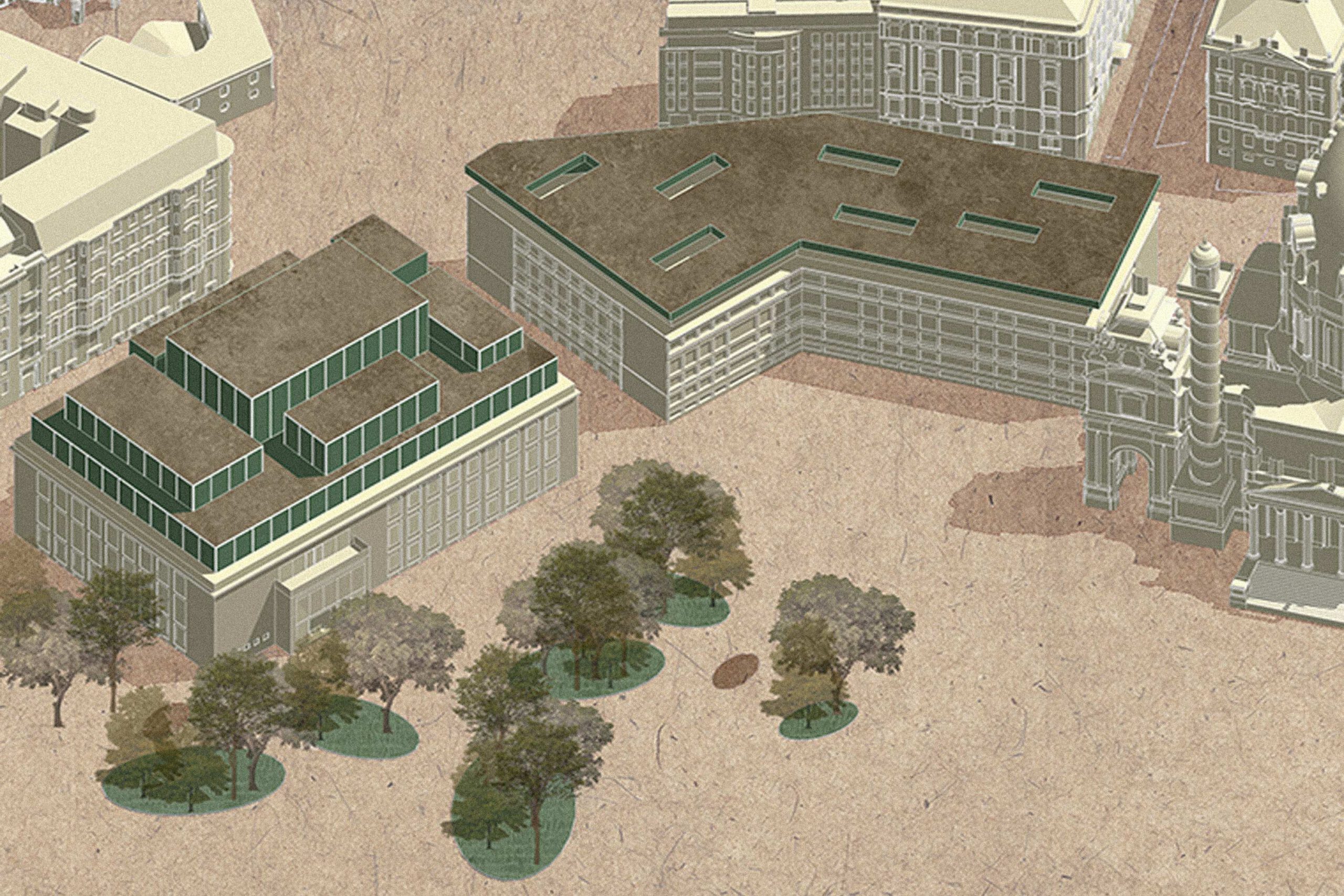

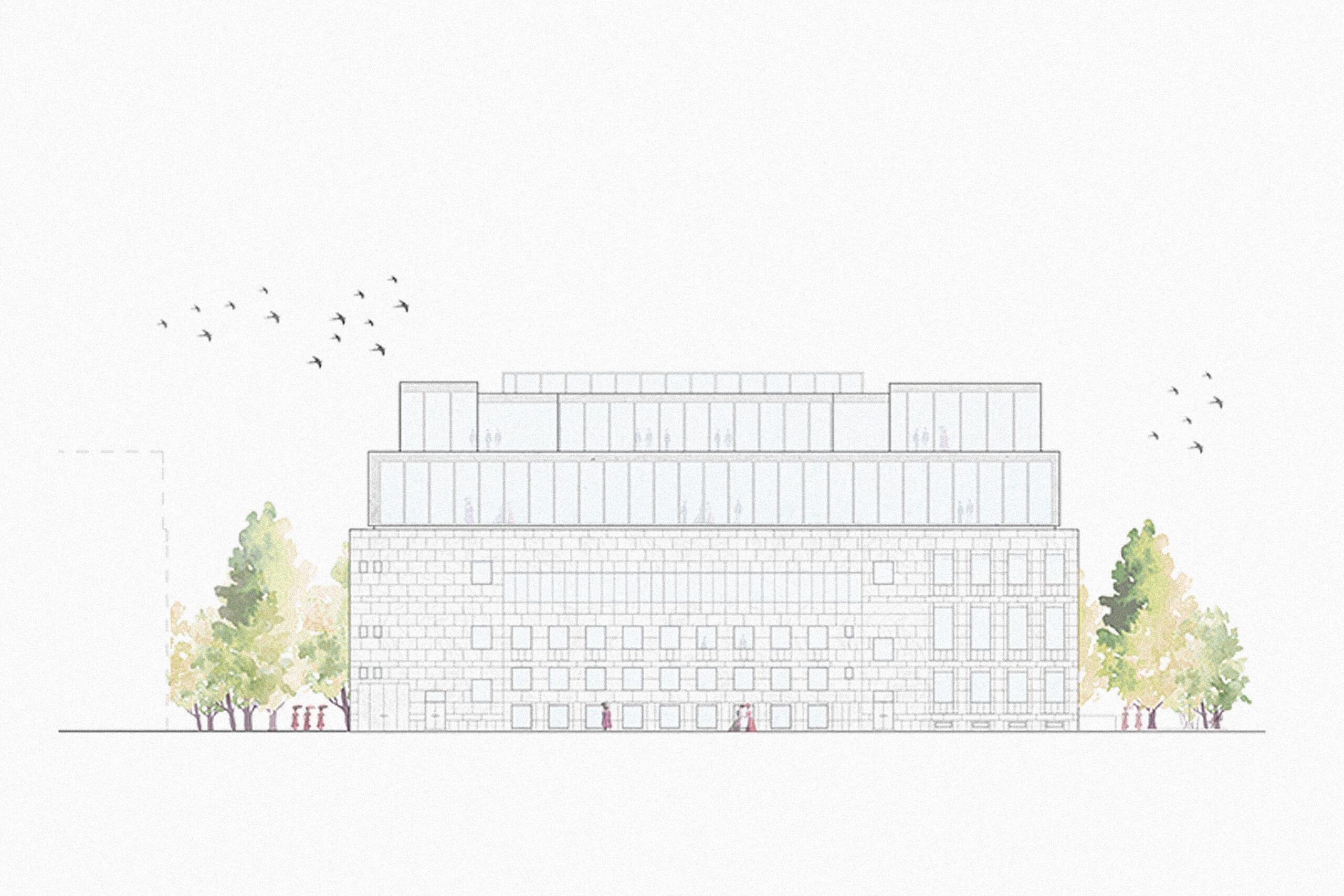

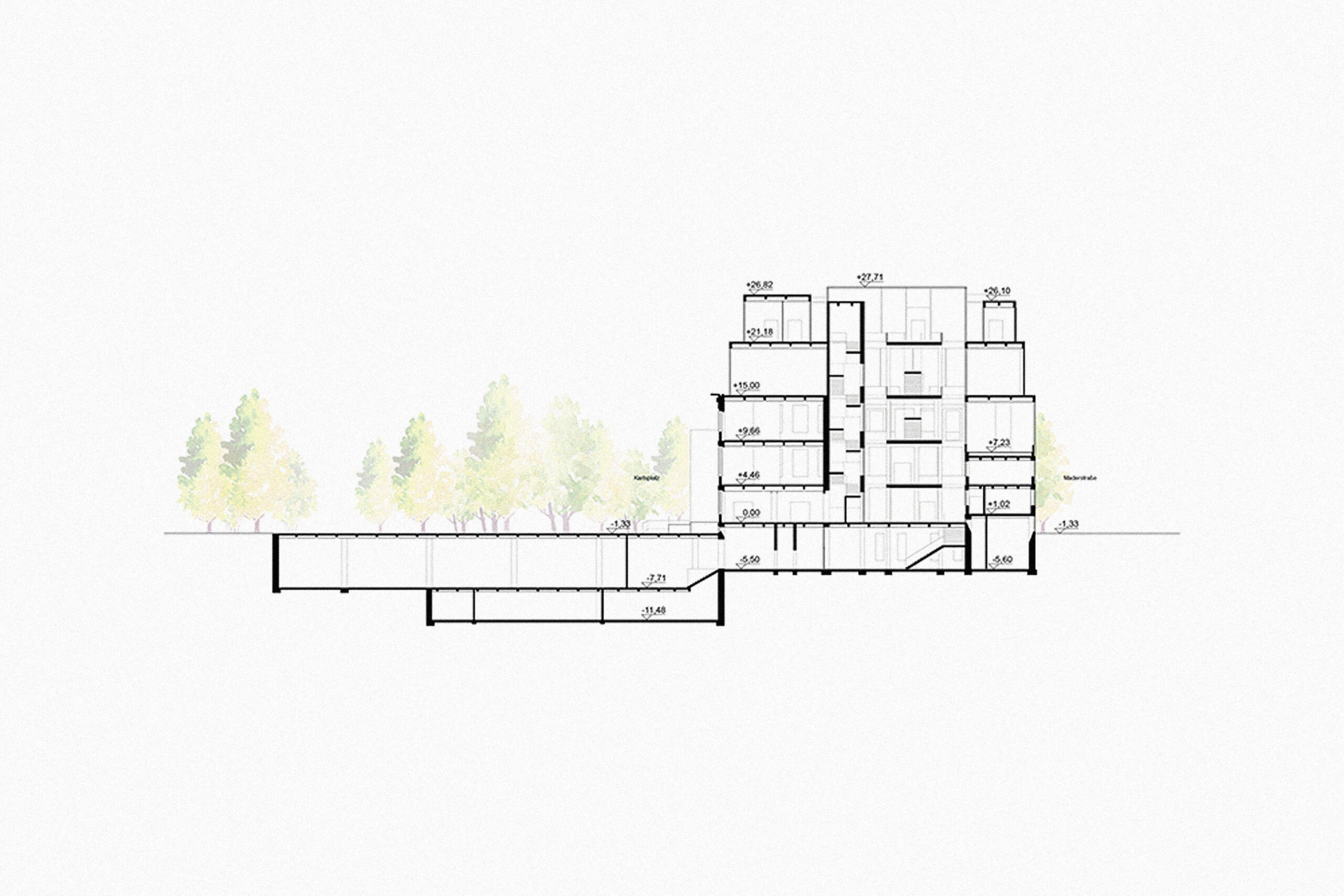

Unser Wettbewerbsbeitrag aus dem Jahr 2015 sieht den „Haerdtl-Bau“ als Solitär vor. Das Umfeld ist stadträumlich heterogen, jede Zeit hat ihre Spuren hinterlassen. Dieser Ansatz wurde für uns zum Konzept. Der Haerdtl-Bau sollte wieder im Stadtraum präsent sein. Dazu haben wir die Struktur des Bestandes herausgearbeitet und die Erweiterung mit einer eigenen Formen- und Materialsprache hinzugefügt. Zwei gestaffelte Geschosse sollten auf den Haerdtl-Bau aufgestockt werden, um die Flächen zu erweitern. Das Stadtliniengefüge würde dabei beibehalten.

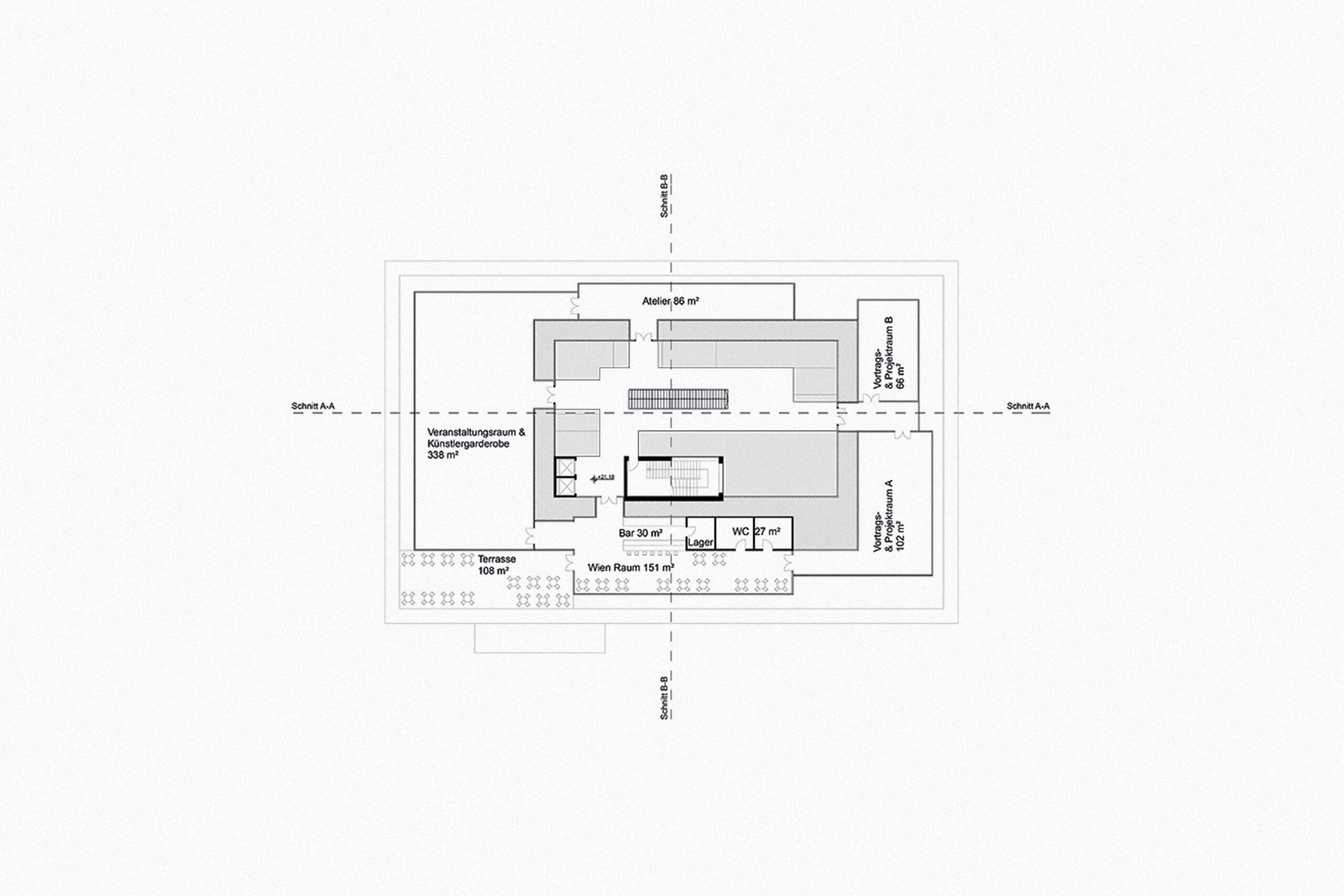

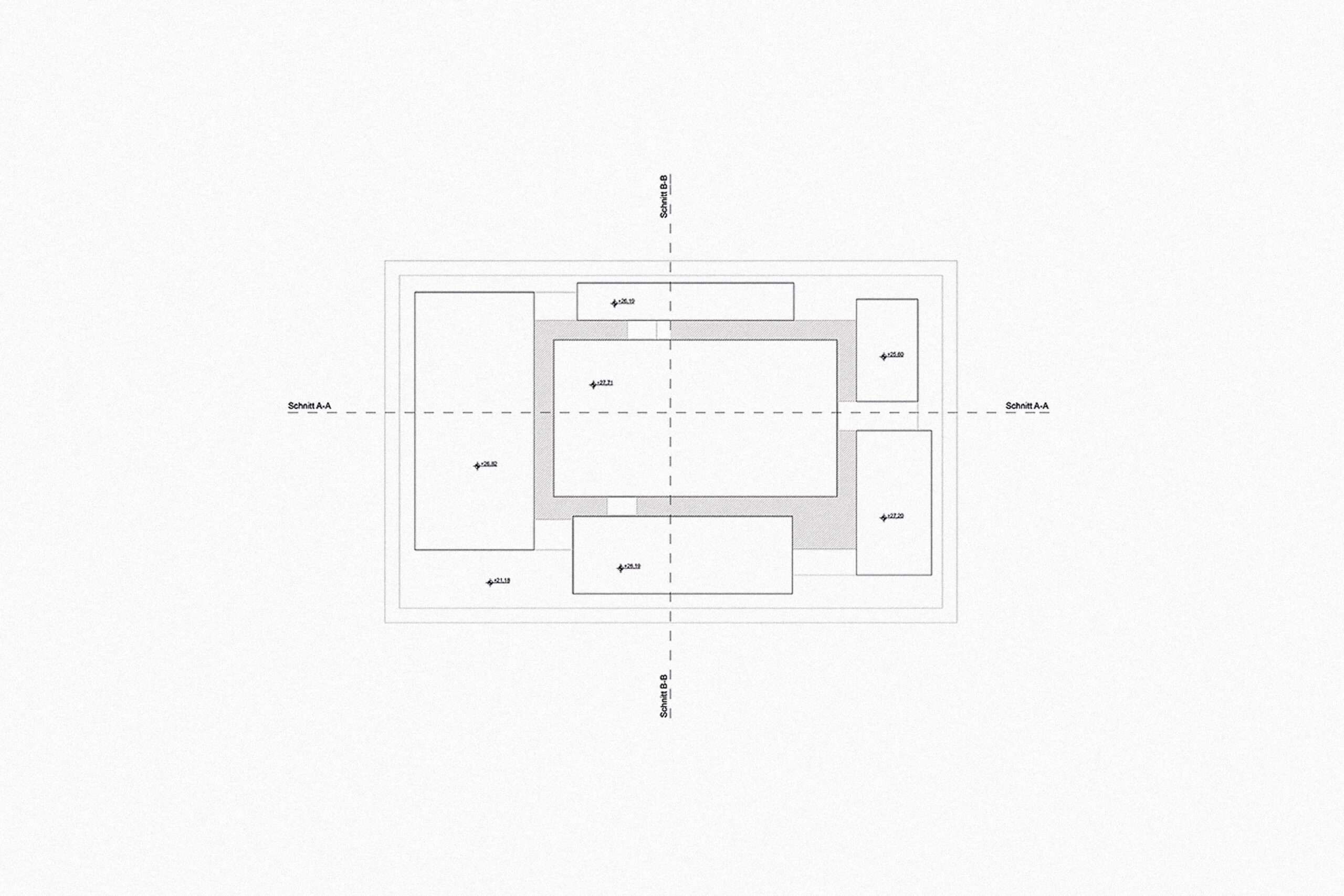

Das neue Wien Museum sollte sich zum Stadtraum öffnen – dies sollte durch eine umlaufende Dachterrasse und ein zum Platz orientiertes Café erreicht werden. Die vertikale Erschließung des Gebäudes erfolgt über den zentralen Innenhof. Von jedem Raum des Museums aus können die Besucher*innen ins Treppenhaus im Innenhof treten, um von dort wiederum in weitere Räume zu gelangen. Die Ausstellungsbereiche sind über die Geschosse so organisiert, dass sie sich vor allem zum Karlsplatz hin orientieren. In den aufgestockten Obergeschossen öffnen sich die umlaufenden Erschließungsbereiche vollständig zur Stadt, so dass der Übergang zwischen Ausstellung und erlebbarem Stadtraum fließend wird. Rückzugszonen bilden hier Orte der Begegnung.

In der Auslobung war gewünscht, das neue Wien Museum mit dem Karlsplatz und der Karlskirche zu einem harmonisches Gesamtensemble zu verbinden. Unserer Ansicht nach lebt dieser Stadtraum gerade durch die heterogene Struktur des Platzes und der Gebäude. Die Karlskirche ist dominant genug, um jede Veränderung des Umfeldes standzuhalten. Für die Gestaltung eines Teils des Karlsplatzes schlugen wir daher eine langfristige Strategie vor, die das Vorhandene stärkt. Der Grünanteil sollte weiter ausgebaut werden, eindeutige Platzräume sollten definiert werden.